沿线国家的历史文化,那些翻开厚重书章的人

当我们从贫穷、困苦的作茧自缚中解脱出来,开始发展生产力找到康庄大道、又高速发展了几十年后,物质发达带给我们的享受成为主流意识。经济发展裹挟着每一个行业、每一个人,似乎一个人的创富能力成为成功的唯一指标。只是慢慢发现,这不是唯一的价值标准。我们一直追赶的偶像或者是心里暗暗学习的族群、国家,已经早发达了很多年甚至好几个世纪,却有大量的学者潜心学问,并且代代传承,积累丰厚。譬如考古、佛教,法国人、日本人显然领先。所学有限,印象中法国人在这方面持之以恒,有一批各个时期的代表人物,日本人是不甘人后、奋起直追,很有建树。

经济发达会被大众追捧的话,文化丰厚一定是被精英尊敬。不分国度和职业。假设要举一个例子,阿富汗是最好了。这个因内外战争而破败、掉队的国家,由于沉淀着历史文化的承载,各路考古、文化学者早就一头扎进来,做起了艰险、孤独的探索,遗憾的是,这里面没有中国人、直到邵学成博士的出现,擎起这个领域的闸门。

(2007年中阿商贸金桥网的同事们在北部山区踏查)

邵学成:中央美院博士,中国人民大学佛教艺术研究所研究员,美国UCLA中国研究中心客座研究员,主要研究阿富汗佛教和考古,关注丝绸之路上的宗教艺术。

邵学成:中央美院博士,中国人民大学佛教艺术研究所研究员,美国UCLA中国研究中心客座研究员,主要研究阿富汗佛教和考古,关注丝绸之路上的宗教艺术。

介绍这位博士有一个重要原因,就是偌大的中国没有几个关注阿富汗这个邻居的人,更没有人关注那里的佛教艺术,且不说这个国家皈依伊斯兰已经一千三百多年。非常高冷的地区、高冷的学科,邵博士一做就是很多年,也正因为有他的坚持,才有了在这一领域的发言权,中国人在这个学科上有一席之地。这个价值和意义,未必任人都能知道。

十多年来,和我们打交道的朋友或者是常看我们博客的文友,清楚中阿商贸金桥网平台几乎没有转载过别人文章,主要原因是天天编辑来自阿富汗办事处的消息,时间不够,无法研究其中内涵。今天不同,开始转载邵博士这篇文章,以示对严谨治学、务实求真精神的弘扬!

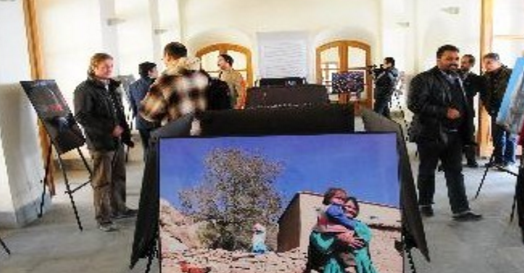

(喀布尔艺术系)

水野清一:从中国到阿富汗考古学研究转变的故事

水野清一先生(1905-1971)是中国学人太熟悉的人物,《云冈石窟》是其代表作,去年在中国再版。殊不知,他同样是阿富汗考古学艺术史中重要的一位学人,其编辑的阿富汗考古系列也是世界石窟寺考古的经典。早年的水野先生对阿富汗并不感兴趣,1928年从京都大学历史系毕业之后,利用中日东亚考古学会交流机会到北京留学一年,和周作人、容庚、陈桓、马衡等人交往密切,时常跑到王府井东安市场喝喝红茶、到古玩市场捡捡漏,也利用空暇在秋冬季节到内蒙古进行田野考察,前后又去朝鲜、中国东北、内蒙古做田野考古工作,主要研究中国的史前文明和新石器时代。本来一条纯正的考古学直男路线,因为佛教石窟寺考古,人生际遇变化了。京都大学校长、“日本考古学之父”滨田耕作为了对抗法国在阿富汗的考古学垄断(1922—1952),强力促成水野先生和长广敏雄(1905-1990)合作对中国北方的响堂山、龙门、云冈石窟进行了考古学石窟寺调查,获得中国石窟纪年和图像学的一手资料。这是因为阿富汗与中国血脉相连,佛教石窟寺有很多共通之处,阿富汗传世文献和文字资料的稀薄,需要从中国获得大量旁证。这些不光彩的半殖民地考古,以及考古学初期发展的问题,也是上个世纪学术研究受政治影响的特色。

滨田耕作于二战结束前逝去,留下很多遗愿和未尽的事业,其中就包含对于等待时机成熟对阿富汗的开拓研究。战败后收缩回国内的日本考古学界面临僧多粥少的困境,也在积极寻找机会重返世界。他们曾想过再次来中国考古调查,但那时候的政治情势和学人感情都不能接受这个现实,很多政治思潮和研究活动纠缠在一起。被中国委婉拒绝后,迫于无奈的水野清一为追求东亚文明的起源和日本考古学的突破,决计对巴基斯坦、阿富汗、伊朗等地进行考察,挺进欧美学界长期盘踞的核心区域。日本首次在阿富汗的调查基本沿着原法国考察路线进行探查,调查了法国发掘过的贝格拉姆等遗址,努力的进行思考研究。为防止不必要麻烦和法国提出意见,这批“战败国”学人仍然战战兢兢的保持低调,水野清一没有进行考古发掘,尽量不触碰法国队的考古利益。后期才逐渐扎根考古开始发力研究,拼上了所有生命能量。

阿富汗的考古和理论研究毕竟是少数人的事情,大多数的公众还是没有机会参与,而展览则是增进交流理解的机会,也可以获得更多的支持和帮助。因而策划阿富汗展览进入日本、介绍给日本民众认识也是学人们筹划很久的事情。在这次展览前,水野清一已经基本踏遍了阿富汗的田野,对于阿富汗考古学文化和佛像起源的思考提出了自己的观点,对于法国队贝格拉姆的“佛教题材”进行辨识,摆脱了一些旧思想的束缚,近乎完全放弃了包含佛教因素影响的观点,相当于否定了之前法国人的研究。从此在阿富汗研究中,正式揭开了宗教考古美术以中日法代表的中西方辩论的序幕。上个世纪,水野先生先后组织了7次对于阿富汗的调查,后病倒在犍陀罗田野中,1971年去世,壮怀激烈。

学者的尊严是要靠学识和胆识获取,水野先生是一个扎实严谨的考古人,自己从初知时的并不感冒,到近些年了解阿富汗后才愈觉得真切,默默地跟随他考古的足迹延伸着自己的学识。回想大学时候多半喜好他的搭档长广敏雄——那种富于联想的浪漫着的装饰多彩,现在也更知道平淡的生活中一直炽烈工作着也是一种情怀,即使有时候不被人理解、被误解,也无需辩驳,努力工作便可舒解苦闷,因为阿富汗的研究工作需要太多的努力去做、去说。

作为一个考古人,水野先生对阿富汗和中国土地人民有着深厚的感情,他的思想和足迹踏遍了两国的古今田野,他的报告文字和很多栖息这片土地上的两国人一样朴实无华,只在安静中满足生长后把自身的营养汲取出来传承给后人。在水野之后,一批专注于丝绸之路的考古学家成长起来,考古学作为人类学的存在的概念也得到更多的阐述,可惜的是现在时局动乱,在阿富汗田野考古基本不太可能。

02

吉川逸治:突破法国考古独占计划的艺术史学界的盗火者

现在的阿富汗研究中日本学人一直占有一席之地,艺术史学家的地位尤为重要,追根溯源来讲,日本人最早参与研究的开始也是贝格拉姆遗址。法国考古队在1937年-1939年贝格拉姆宝藏的发掘整理过程中,虽然任务繁重,但在法国严厉的考古学独占管理政策下,其他欧美国家都没有机会参与。然而,我却不经意发现有一位日本人曾经参与其中。这位日本人为何会有机会参与?他有什么背景?知道的越多叶发现了更多有意思的故事,这位学人后期也被日本称为阿富汗美术研究第一人。

二战前,在日法政府和商会的促进下,法国驻阿富汗两代考古领队富歇和哈金都曾在1931-1933年在东京的日法会馆担任主任职务,他们在日本各府县举办阿富汗考古与艺术文化的讲座介绍,为当时日本介绍进入最新考古研究成果。这些活动也影响了一批有志于此的年轻人前往法国留学,形成一股学习当时法国的考古学艺术史研究的浪潮,吉川逸治便是其中一位。吉川逸治(1908—2002)最初在东京大学学习法学,听到法国考古学家的演讲报告受到感染后,改学美学艺术史。毕业后,留学巴黎大学跟随福西永(Henri Focillon)获得博士学位,主要研究法国中世纪教堂艺术;论文第二指导老师是考古学家哈金,并且在考古学实习课程中跟随整理贝格拉姆出土遗物。后来吉川在1939年秋归国途中特意绕道阿富汗进行考察,追随哈金进行考古作业实习,发掘贝格拉姆和调查巴米扬,这是日本艺术史学者第一次获得宝贵的实习机会,而且这还是在战火激烈的二战期间。当时的法国人没有想到这个日本人会有如此大的能量,会在日本掀起新的阿富汗研究浪潮,让日本学人接力式追逐探索。师徒二人从阿富汗分别后,尽管分属于不同的战斗阵营,但学者间的惺惺相惜却一点也不少,日本人一直崇敬着哈金,尽管哈金罹难二战,日本学界都仍感激这位法国引路人。

为何日本的各大学会在战后蜂涌至阿富汗进行研究?在长期困惑后,吉川逸治的各种辗转教学经历让我获得了顿悟,日本对于阿富汗的研究,也是考古学与艺术史的相互角力中缠绕向前,艺术史曾领先考古学对阿富汗一些文化现象作出判断是不争的事实。半个多世纪过去了,这些往事如烟易散。我一直都在碎片化的信息中还原这批日本人进入阿富汗的历史,因为这真是属于筚路蓝缕开拓的精神财富。 回国后的哈金一方面在《考古学杂志》《美术研究》《日法文化》等杂志上翻译了法国阿富汗的考古活动,深入介绍新的成果和研究动向;另一方面转任各大学科研机构,继续促进各大学派遣调查队前往阿富汗考察,促进建筑学、考古学、艺术史的交叉研究,让日本学界瞩目这片废址,培育出一批研究新秀,进而打开中亚宗教考古美术的第二个研究新局面。

吉川他们在整理贝格拉姆宝藏时,当时科技和保存条件极为有限,在艰苦的环境下他们努力的保存修复了一批文物。在二战中法国考古学家罹难后,吉川也成为了很重要的考古现场目击证人。吉川从翻译法国学说到形成自我见解,很多研究观点却与哈金相左,留下很好的研究,给后来的日本学人自信,但真正需要深耕细耘还是需要考古学科的进入。二战中的阿富汗信守中立政策,考古学发展没有受到太大影响。但阿富汗躲过了二战却没躲过1979年苏联的入侵,地区混乱以暴制暴的结果就是阿富汗在世界上的印象从此改变,各种考古文物和宝藏也成为军事冲突的牺牲品,整个世界文明的阴暗面都笼罩在这片土地上。但是,在流失文物和灰色交易背景下,笃志者和好事者在战乱中精心的收集保存,也为阿富汗文明的延续提供了帮助。吉川先生于2002年去世,那是阿富汗恢复和平的第一年,吉川先生在目送两位日本考古学家奔赴阿富汗展开中断20年之久的调查后,欣慰的闭上了眼睛。

03

日本回流的贝格拉姆文物

除去展览之外,我也经常抽时间调查这批书中展览文物的下落,得到过很多人的帮助和支持。坚持的时间久了,拜访的学人多了,那些过去的阅读经验也开始发挥效用,零碎的知识从沉睡的身体内复苏起来拼凑成一个个长短篇的故事。在一年年的逝去中顿感时光匆匆却又碌碌无为的我,也再次和这些学人曾经的足迹开始重合。踉跄前行中,总能在他们身上找到丢失的那一部分自己,走向那些让人感觉神秘的幕后。2017年3月份,从阿富汗飞往日本的特使,将文化遗产保护勋章授予了平山郁夫家人,褒奖其为保护文物做出的贡献。在2016年4月黄金宝藏展进入日本东京国立博物馆时,平山郁夫家人在其旁边的东京艺术大学配合下展出百余件流失文物后归还阿富汗,引起了世界轰动。东艺大曾经在吉川逸治的教学指导下,培养了一批对阿富汗怀有热情的学人,整个学校形成的研究氛围至今跌宕在每个学子心中。授勋现场观众多半都是颤巍巍的老人,半打瞌睡半静思中见证了这个过程,他们也会插科打诨般提起自己曾经的观展经历、与某件文物的故事,甚至在某件贝格拉姆文物曾前许下的青春誓言。我作为一个后辈,躲在角落里默默的看着这一切。这也是日本研究丝绸之路和阿富汗的现状,年轻人多半已经不感兴趣,阿富汗研究的没落,成为学人的心痛。(这是介绍邵博士的文章,关于在阿富汗的考古论述,均为邵博士整理)

未完明天续三